第一章、软件测试分类

1.按阶段分

- 单元测试

- 测试:针对单个功能进行测试,如:登录、购物车等

- 开发(更多的理解):针对代码进行测试(一般由开发负责、或自动化测试协助)

- 集成测试

- 组装测试

- 系统测试

- 针对系统进行整体性测试

- 软件功能

- 硬件功能

- 针对系统进行整体性测试

- 验收测试(用户检验产品是否满足自己预期)

- α测试:bug比较多、内测版本

- β测试:bug相对比较少、公测版本

- γ测试:候选发布版本

2.按是否覆盖源代码划分

- 黑盒测试

- 把软件看作一个 “黑盒子”,只关心输入与输出的对应关系

- 白盒测试

- 需阅读代码,明确程序的执行流程、数据流向和逻辑判断

- 灰盒测试

- 黑盒测试与白盒测试的结合,测试人员不需要完全掌握源代码,但需了解软件的部分内部结构(如模块接口、数据流向、核心逻辑设计),结合功能需求和内部结构设计用例。

3.按是否运行划分

- 静态测试

- 不运行被测试程序

- 测试对象

- 文档

- 代码

- 动态测试

- 运行测试程序

- 测试对象

- 运行中的程序

4.按是否自动化划分

- 手工测试(功能测试)

- 自动化测试

5.更多

- 冒烟测试

- 每次开发提交新的版本都先进行冒烟测试。

- 测试点:

- 最基本功能,如用户正常登陆

- 最核心的业务流程,如电商购买商品全过程

- 回归测试

- 测试点

- bug回归

- 旧功能回归

- 测试点

- 随机测试

- 探索测试

第二章、软件质量模型

1.质量模型标准

对测试的作用:提供测试设计的不同角度和思路

ISO/IEC 25010

| 质量特性(Quality Characteristic) | 子特性(Sub - characteristic) | 定义与示例(Standard Definition & Example) |

|---|---|---|

| 1. 功能适用性 | 功能完整性、功能正确性)、功能适当性 | 定义:软件产品在规定条件下使用时,提供满足预定用户明示和隐含需求功能的能力。 示例:金融软件需精准覆盖利息计算、账户管理等功能,确保功能无遗漏(完整性 )、计算逻辑准确(正确性 ),且功能设计贴合金融业务操作场景(适当性 ) 。 |

| 2. 性能效率 | 时间特性、资源利用效率、容量 | 定义:在规定的时间和吞吐量参数内执行功能的能力,以及有效利用资源(如 CPU、内存、存储、网络设备等 )的能力 。 示例:电商秒杀系统需保障百万级用户并发访问时,响应时间控制在合理阈值(时间特性 ),同时优化服务器资源占用(资源利用效率 ),支撑高并发下的数据处理量(容量 ) 。 |

| 3. 兼容性 | 共存性、互操作性 | 定义:软件与其他系统、组件协同工作的能力 。 示例:智能家居生态中,不同品牌智能设备(如智能门锁、照明系统 )需在同一家庭网络环境下稳定共存(共存性 ),且能通过中控系统相互调用功能、传输数据(互操作性 ) 。 |

| 4. 易用性 | 可识别性、易学性、可操作性、用户容错性 | 定义:软件产品被用户理解、学习、使用和吸引用户的能力 。 示例:面向视障用户的软件,需支持屏幕阅读器(可识别性 ),操作流程简单易懂(易学性 ),交互逻辑清晰好操作(可操作性 ),即便用户误操作也有纠错机制(用户容错性 ),界面设计符合通用审美(用户界面美学 ) 。 |

| 5. 可靠性 | 成熟度、容错性、可恢复性、可用性 | 定义:在规定条件下,软件产品维持规定性能水平的能力 。 示例:云服务平台需通过大量实际场景验证,降低故障发生频率(成熟度 );出现硬件故障时,仍能保障服务不中断(容错性 );故障修复后,快速恢复业务数据与服务状态(可恢复性 );保障业务时段内服务持续可用(可用性 ) 。 |

| 6. 安全性 | 保密性、完整性、抗抵赖性、真实性、可核查性 | 定义:保护信息和数据,抵御未授权访问、使用、修改、破坏,以及保障行为可追溯的能力 。 示例:医疗系统采用区块链存储患者病历,加密确保只有授权人员查看(保密性 ),数据不可篡改(完整性 ),操作留痕可查(可核查性 ),验证用户身份真实(真实性 ),防止抵赖操作(抗抵赖性 ) 。 |

| 7. 可维护性 | 易分析性、易修改性、稳定性、易测试性 | 定义:软件产品纠错、改进功能或适应环境变化时,可被修改的能力 。 示例:微服务架构中,单个服务模块出现问题,能快速定位根源(易分析性 );更新功能时,少量修改代码即可实现(易修改性 );修改后不会引发其他模块异常(稳定性 );新增功能或修复后,可高效验证是否符合预期(易测试性 ) 。 |

| 8. 可移植性 | 适应性、易安装性、替换性、可一致性 | 定义:软件产品从一个环境转移到另一个环境的能力,以及在指定环境下被安装、替代的能力 。 示例:基于容器化技术开发的应用,可快速部署到不同云服务器环境(适应性 );用户可通过简单操作完成安装配置(易安装性 );当需要升级或替换时,能无缝切换新版本(替换性 );遵循行业通用的移植、安装标准规范(可一致性 ) 。 |

| 9. 无害性(25010 新增维度 ) | 风险识别、故障安全性、安全集成 | 定义:软件产品避免对人员、业务、设备、环境等造成伤害或损失的能力 。 示例:工业控制软件需内置风险预警逻辑,识别设备过载、参数异常等危险(风险识别 );出现故障时,自动触发安全停机等保护机制(故障安全性 );与其他系统集成时,通过安全校验防止引入外部风险(安全集成 ),像核电站控制系统,保障异常时不会引发安全事故 。 |

第三章、软件开发过程模型

1.开发模型介绍(又称软件生命周期模型)

开发模型(软件生命周期模型)是指软件从开始研制到最终被废弃所经历的各个阶段。在不同的阶段里,由不同的组织和人员执行不同的任务。软件测试与软件的开发模式有着紧密的联系,作为一名测试人员,应该充分理解软件的开发模型,以便找准自己在其中的位置,从而发挥自身的价值。

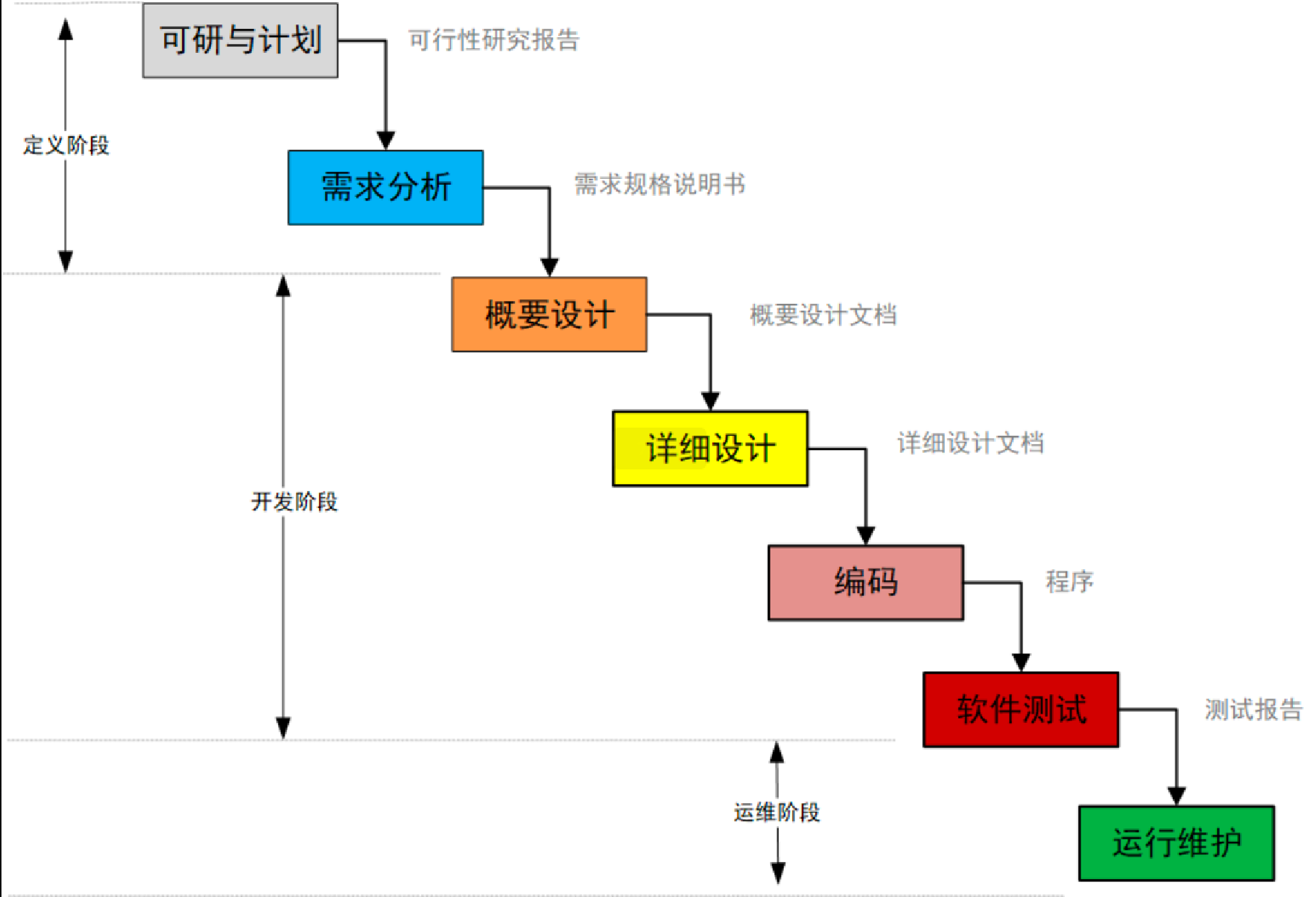

2.瀑布模型

瀑布模型流程图:

项目计划->需求分析->概要设计->详细设计->编码->软件测试->运行维护

- 特点:

- 线性模型,在所有开发模型中占有重要地位,是其他模型的基础

- 以文档驱动,每个阶段执行一次,按照线性顺序进行软件开发

- 优点:

- 开发的各个阶段比较清晰

- 当前阶段完成后,只关注后续阶段

- 缺点:

- 依赖于其的需求分析,不适应需求的变化

- 风险往往后期显露,失去及早纠错的机会

第四章、软件测试过程模型

1.测试模型介绍

在软件测试的实施中,针对于测试过程出现的问题,通过经验总结得到测试过程模型,旨在提高软件开发测试过程中的效率与效果

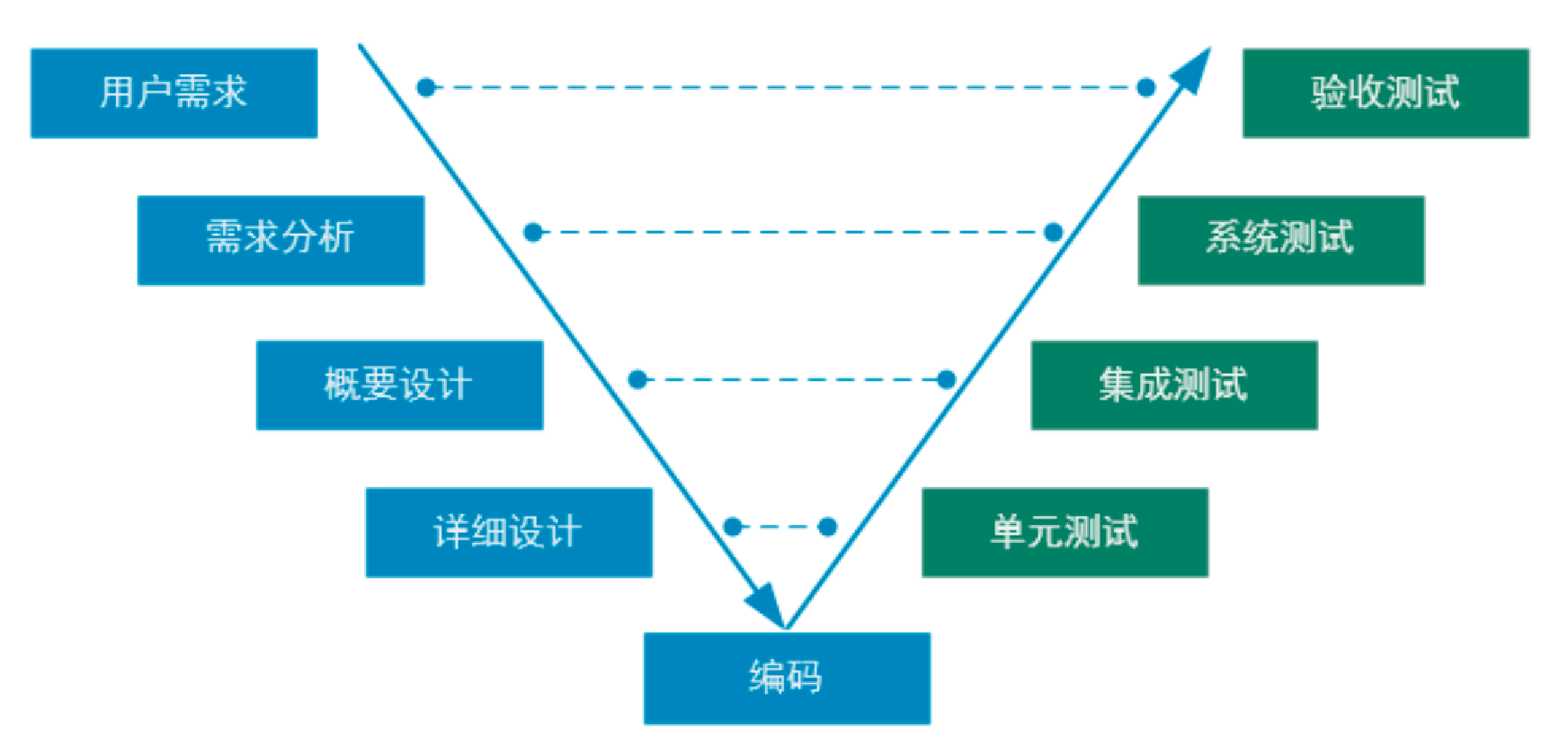

2.V模型

- V模型具有代表意义的模型,最早由Paul Rook在20世纪80年代后期提出,由英国国家计算机中心发布- V模型是瀑布模型的变种,反映测试活动与需求分析、产品设计之间的关系- V模型从左到右,描述了开发与测试过程之间的阶段对应关系

用户需求->需求分析->概要设计->详细设计->编码->单元测试->集成测试->系统测试->验收测试

优点:

- 展示测试由底层到高层按阶段测试的实现过程

缺点:

- 不适应需求的变化

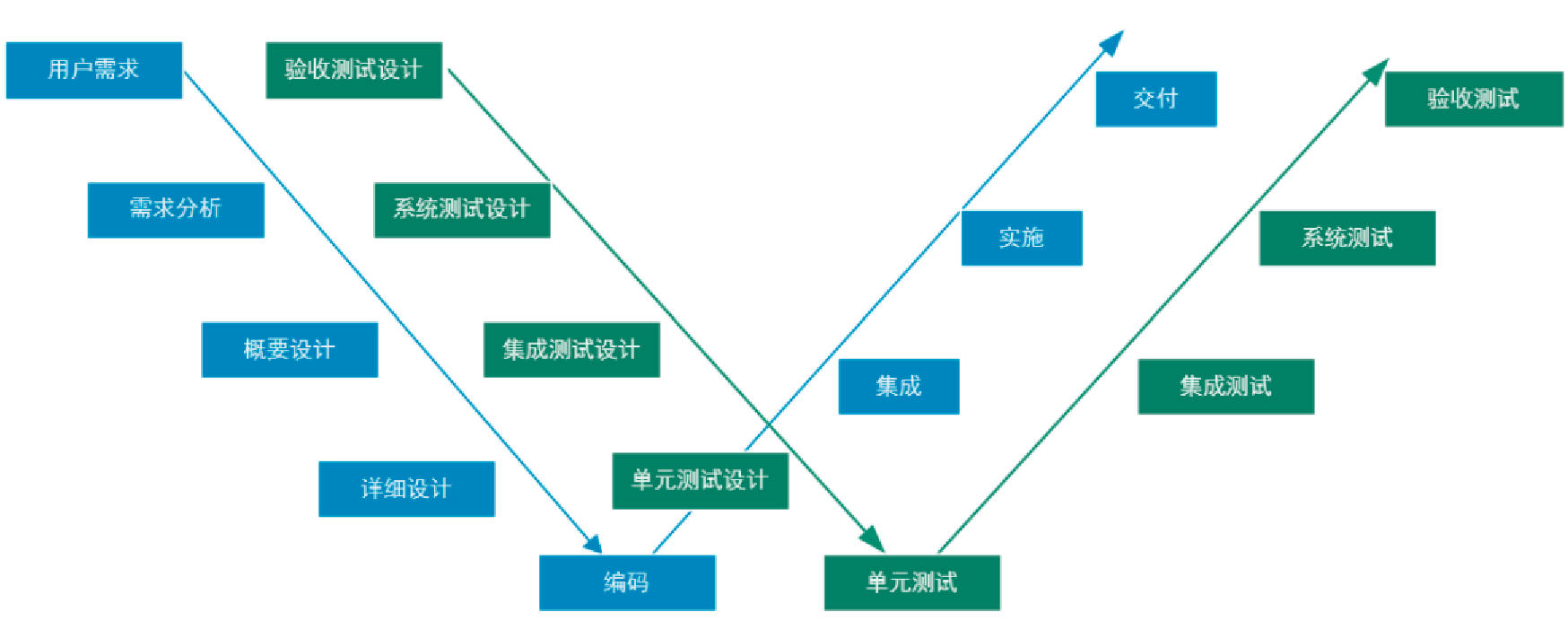

3.W模型

- W模型,简称"双V模型",即以开发主导的一个"V",和以测试主导的另一个"V"- 为了克服V模型的缺点,引入了W模型

优点:

- 测试伴随整个产品开发周期,测试对象不仅是程序还有需求,设计文档

- 测试介入较早,及早发现问题,降低修复成本

缺点:

- 实施起来比较复杂,难度大,对需求阶段和测试阶段的测试设计要求较高(计算机技术、业务知识、管理能力、测试素质等)

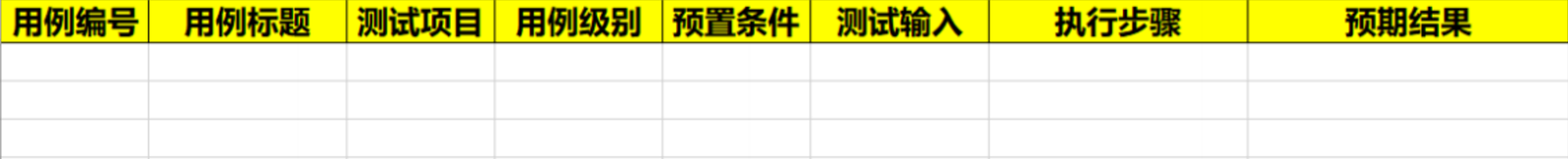

第五章、测试用例

- 测试用例的定义

测试用例,也叫Test Case,为了特定的目的而设计的一组测试输入,执行条件和预期结果的文档

- 测试用例的核心要素

常见测试用例的核心8要素

- 用例编号:表示用例的唯一性,有时也叫用例ID

- 用例标题:表示要测试或验证的目的,通常一句话简要描述

- 测试项目:当前测试的功能所属范围

- 用例级别:表示用例测试功能的重要程度或者影响力

- 预置条件:验证该功能需要的前提条件

- 输入数据:必要的输入数据

- 执行步骤:验证该功能需要的先后操作步骤

- 预期结果:希望得到的结果

1.等价类划分法

- 概念:通过科学的方法找到具有共同特性的测试输入的子集,能够从穷举测试中解放(大大减少了测试用例的数量,提升测试效率)。

- 分类

- 有效等价类:满足需求

- 无效等价类:不满足需求

- 设计测试用例的步骤

- 需求分析

- 划分等价类

- 有效

- 无效

- 规则

- 长度

- 类型

- 是否为空(必填项)

- 是否重复

- 设计用例

- 典型应用场景

- 输入框

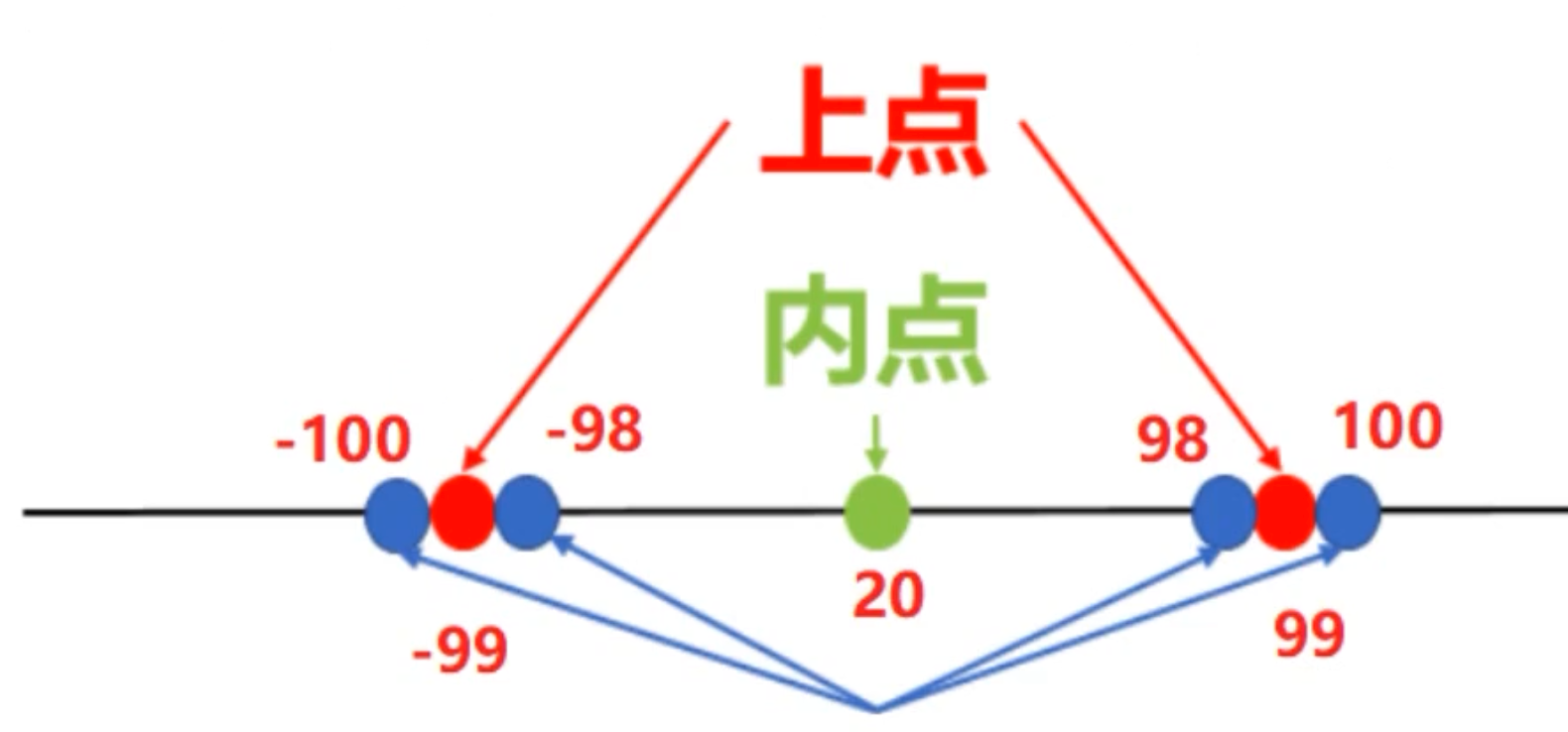

2.边界值划分法

- 作用:对等价类的补充,统计表明程序最容易出错的地方就是在边界附近。

- 概念:基于边界值【有效等价类和无效等价类的分界点】设计测试用例的一种【黑盒】方法

- 边界值

- 上点:边界之上的点

- 内点:边界之内的点

- 设计测试用例步骤

- 需求分析

- 划分等价类

- 确定边界

- 上点

- 内点

- 离点

- 设计测试用例

- 适用场景

- 在等价类的基础上针对有边界范围的测试数据输入的地方

- 常见词语描述:大小、尺寸、重量、最大、最小、至多、至少等修饰词语

- 典型代表:有边界范围的输入框类测试

离点:离边界最近的左右两点

3.判定表划分法

- 概念:存在多个输入条件、多个输出结果,输入和输出之间有组合关系,输入和输出之间有依赖或制约关系

- 判定表组成:

- 条件桩:所有输入条件,如欠费状态、关机状态

- 动作桩:所有的可能的输出结果,如允许主被叫、不允许主被叫

- 条件项:单个条件的取值范围,一般都是有效等价类和无效等价类

- 表示方式

- 字符:

- 真/有效等价类/Y

- 假/无效等价类/N

- 数字

- 真/有效等价类/1

- 假/无效等价类/0

- 字符:

- 表示方式

- 动作项:基于每一种条件的组合,得到确认的结果,如打不通等

- 设计测试用例的步骤

- 明确条件桩(找到所有的输入条件)

- 明确动作桩(找到所有的输出结果)

- 对条件桩进行全组合

- 明确每个组合对应的动作桩(基于每一种条件的组合情况,确定本组合下的输出结果。)

- 设计测试用例,每行数据对应一条测试用例

4.因果图划分法

- 概念:用图解的方法表示输入的各组合关系,写出判定表,进而设计测试用例的一种黑盒测试方法。

- 适用范围:适用于分析程序输入条件的各种组合情况,以及输入和输出之间的依赖关系。

- 核心

- 因:条件

- 果:结果

- 基本符号(掌握)

- 恒等(-):条件成立,结果成立。

- 或(V)OR:只要有一个条件成立,结果就成立;所有条件都不成立时,结果才不成立。

- 与/且(^)AND:多个条件必须同时成立,结果成立;只要有一个不成立,结果就不成立。

- 非(~)NOT:条件成立,结果不成立;条件不成立,结果成立。

- 设计测试用例的步骤

- 需求分析

- 画出因果图

- 将因果图转换为判定表

- 生成测试用例

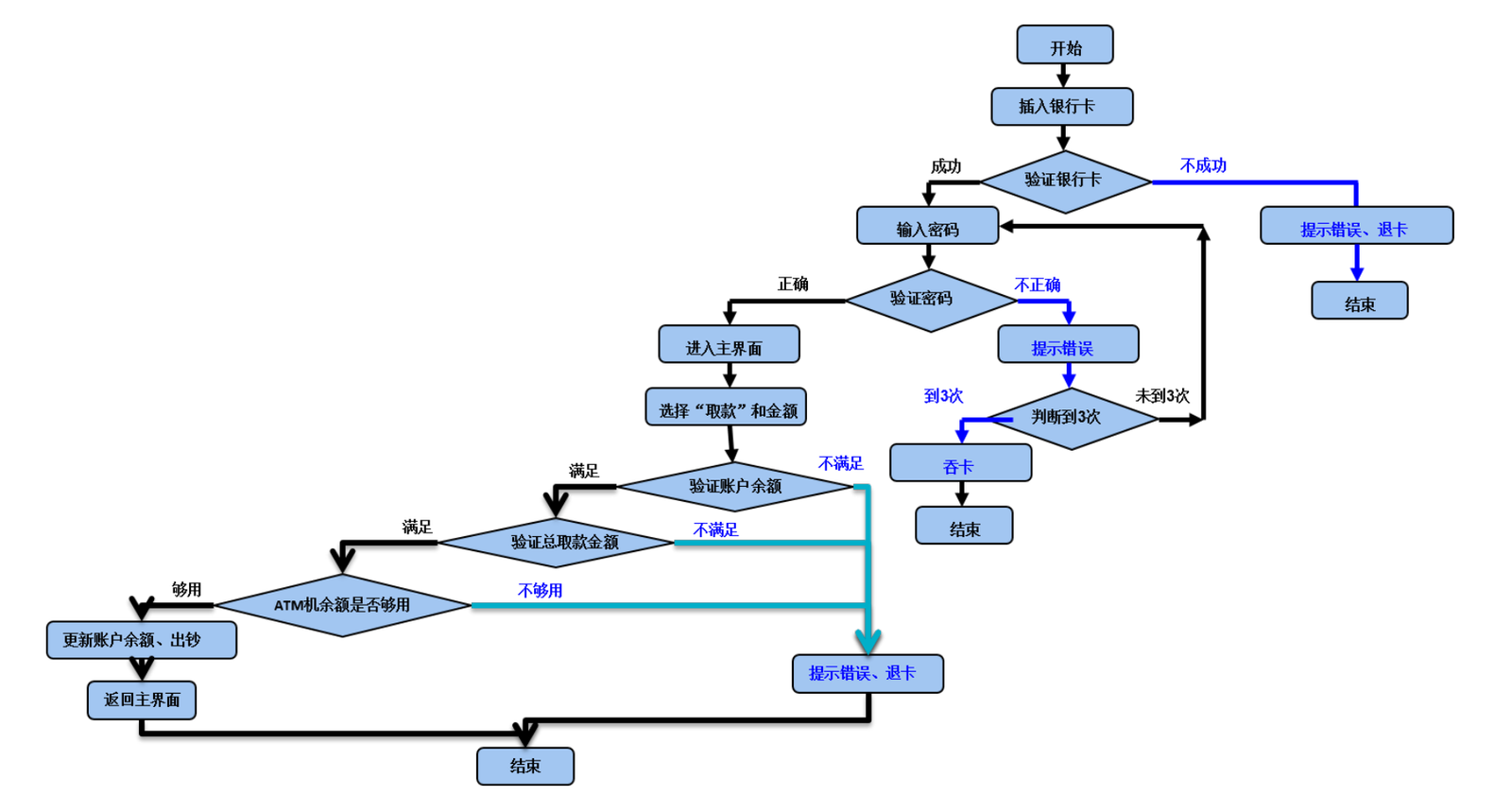

5.场景法(流程图法)

概念: 场景法就是模拟用户操作软件时的场景,主要用于测试多个功能之间的组合使用情况

- 使用测试阶段

- 集成测试

- 系统测试

- 验收测试

- 设计测试用例的步骤

- 需求分析

- 绘制流程图

- 设计测试用例(一条流程路径就是一条测试用例)

- 流程图常用符号

- 开始或结束: 椭圆

- 方向或路径: 箭头

- 处理或操作: 长方形

- 判断: 菱形

- 输入或输出: 平行四边形

案例: ATM机的取款流程图